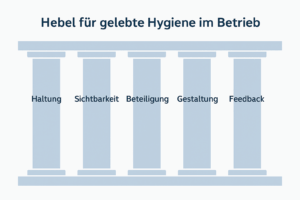

5 unterschätzte Hebel für gelebte Hygiene im Betrieb – jenseits der Standard-Schulungen

Hygiene beginnt im Kopf – und endet nicht im Schulungsraum

In der Lebensmittelbranche ist Hygiene mehr als nur ein Pflichtprogramm. Sie ist Grundvoraussetzung für Produktsicherheit, Marktzugang und den Schutz der Verbraucher*innen. Dennoch verengt sich die betriebliche Hygienepraxis häufig auf das Minimum: Pflichtschulungen, Formblätter, Reinigungsläufe – Haken dran, weiter im Takt.

Dabei liegt enormes Potenzial in den oft übersehenen Stellschrauben des Alltags. Wer Hygiene wirklich „lebt“, baut sie in Denkweisen, Entscheidungsprozesse und die Unternehmenskultur ein. Genau hier setzen wir mit diesem Beitrag an: Wir zeigen fünf unterschätzte Hebel, mit denen Betriebe aller Größen – ob Produzent, Verarbeiter oder Inverkehrbringer – ihre Hygienepraxis nachhaltig stärken können.

1. Hygiene beginnt bei der Haltung – nicht beim Händewaschen

Warum die innere Einstellung entscheidend ist

In vielen Betrieben herrscht eine „Muss-Kultur“: Hygiene ist ein Pflichtprogramm, das erfüllt werden muss, um Audits zu bestehen oder Reklamationen zu vermeiden. Was dabei verloren geht, ist die Überzeugung – und die Eigenverantwortung.

Wer gelebte Hygiene will, braucht eine „Dürfen-Kultur“: Mitarbeitende sollen Hygiene nicht nur einhalten, sondern aktiv gestalten. Das funktioniert nur, wenn Führungskräfte Hygiene als Selbstverständlichkeit vorleben, kommunizieren – und emotional aufladen. Eine echte Hygienekultur entsteht, wenn z. B. Reinigung nicht als lästige Pflicht, sondern als Beitrag zur Lebensmittelsicherheit verstanden wird.

Praxisimpulse:

-

Sprachgebrauch hinterfragen: Wird über Hygiene negativ („müssen“, „schnell noch putzen“) oder positiv („Beitrag zur Qualität“, „unsere tägliche Verantwortung“) gesprochen?

-

Führungskräfte als Hygienebotschafter: Führungskräfte regelmäßig sichtbar in Hygieneprozesse einbinden – auch symbolisch z. B. durch Mitwirken an Kontrollen oder Teilnahme an Hygienerundgängen.

-

Storytelling nutzen: Hygienerelevante Vorfälle (z. B. Rückrufe in der Branche) als Gesprächsanlass nutzen, um Bedeutung zu betonen – nicht zur Abschreckung, sondern zur Sensibilisierung.

2. Hygiene sichtbar machen – statt sie nur zu dokumentieren

Transparenz erzeugt Verbindlichkeit

In vielen Betrieben endet Hygiene dort, wo die Checkliste abgehakt ist. Doch gelebte Hygiene braucht Sichtbarkeit – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Wo Sauberkeit spürbar ist, steigt die Achtsamkeit automatisch.

Wer dagegen ausschließlich auf Dokumentation setzt, fördert eine Scheinsicherheit. Denn: Hygiene ist nicht, was auf dem Papier steht – sondern was gelebt wird. Transparenz über den aktuellen Hygienestatus, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen macht Qualität sichtbar und steigert die Verbindlichkeit.

Praxisimpulse:

-

Hygiene-Monitoring öffentlich machen: Aktuelle Reinigungspläne, Temperaturprotokolle oder Schädlingskontrollen für alle sichtbar aufbereiten (z. B. digitale Boards, Farbstatusanzeigen).

-

Visuelle Standards einführen: Piktogramme, Farbcodes und leicht verständliche Symbole für Reinigungszonen, persönliche Hygiene und Zutrittsregelungen.

-

Qualitäts- und Hygienekennzahlen kommunizieren: Z. B. wöchentliche Auswertung der Reinigungsqualität mit einfachen Visualisierungen in der Teeküche oder im Teamboard.

3. Hygiene braucht Beteiligung – nicht nur Schulung

Vom Pflichtseminar zur aktiven Mitgestaltung

Standard-Schulungen sind ein notwendiger Baustein – aber sie reichen allein nicht aus. Viele Mitarbeitende schalten innerlich ab, wenn Hygiene zum wiederholten Mal nach Schema F vermittelt wird. Was fehlt, ist die persönliche Beteiligung und aktive Auseinandersetzung.

Wer Hygiene im Betrieb wirklich verankern will, muss über klassische Schulungskonzepte hinausgehen: durch Beteiligung, Eigenverantwortung und niederschwellige Lernimpulse im Alltag. Gerade in multikulturellen Teams oder bei häufigem Personalwechsel ist diese Praxisnähe entscheidend.

Praxisimpulse:

-

Mitarbeitende als Hygiene-Scouts einbinden: Regelmäßig wechselnde Teammitglieder kontrollieren z. B. die Umsetzung von Reinigungsplänen und geben Rückmeldung – nicht zur Kontrolle, sondern zur Sensibilisierung.

-

Lernformate variieren: Praxisworkshops am Objekt, kurze Hygiene-Challenges, visuelle Aushänge mit Alltagsfehlern und richtigen Lösungen (Before/After), Peer-to-Peer-Unterweisungen.

-

Sprachbarrieren ernst nehmen: Hygieneregeln in einfacher Sprache, mit Bildern und praktischen Demonstrationen erklären – idealerweise durch erfahrene Kolleg*innen in der Muttersprache der Zielgruppe.

4. Hygiene braucht gute Gestaltung – auch bei Prozessen und Räumen

Reinlichkeit ist auch eine Frage der Ergonomie

Viele Hygienefehler entstehen nicht durch Nachlässigkeit – sondern durch schlechte Bedingungen. Wenn Reinigungsmittel schwer erreichbar sind, Arbeitsflächen unpraktisch konstruiert oder Abläufe chaotisch sind, sinkt die Motivation zur Einhaltung.

Gelebte Hygiene bedeutet auch, die Bedingungen dafür zu schaffen. Räume, Abläufe und Tools müssen Hygiene intuitiv begünstigen – nicht erschweren. Diese Gestaltungskompetenz ist oft unterschätzt, aber enorm wirksam.

Praxisimpulse:

-

Hygiene-Design im Raum: Farbliche Zonierung von Bereichen (z. B. grün = sauber, rot = kontaminiert), klare Leitsysteme, separate Wegeführungen für rein/unrein.

-

Ablaufoptimierung: Tätigkeiten mit hohem Hygienerisiko (z. B. Umverpacken, Umetikettieren) durch strukturierten Ablaufplan oder Umbaumaßnahmen hygienisch trennbar gestalten.

-

Werkzeug-Management: Wandhalterungen für Reinigungstools, klare Farbzuordnung nach Einsatzbereich, separate Lagerung von Reinigungsmaterialien.

5. Hygiene braucht Feedback – nicht nur Kontrolle

Kontrolle allein schafft keine Veränderung

Hygieneüberprüfungen sind Standard – aber was passiert mit den Ergebnissen? Häufig werden sie dokumentiert, ggf. beanstandet – und dann versanden die Rückmeldungen im Papierstrom.

Gelebte Hygiene braucht Feedbackkultur: konstruktiv, zeitnah, nachvollziehbar. Wer Feedback als Impuls für Verbesserung nutzt, macht Hygiene lebendig. Das gilt auf allen Ebenen – vom Mitarbeitenden bis zur Geschäftsführung.

Praxisimpulse:

-

Feedback-Dialog statt Abhaken: Hygiene-Kontrollen mit 2-Minuten-Gespräch verbinden: Was war gut? Wo gibt’s Ideen zur Verbesserung?

-

Hygiene-Erfolge sichtbar machen: Positives Feedback regelmäßig öffentlich zeigen – z. B. „Team der Woche“, Best-Practice-Wand, interne Hygiene-Auszeichnungen.

-

Beschwerdemanagement systematisch nutzen: Rückmeldungen von Kunden, Behörden oder internen Abteilungen als Lernchance begreifen – mit Feedback-Schleifen bis zur Umsetzung.

Hygiene ist kein Extra – sie ist Teil der Identität

Gelebte Hygiene entsteht nicht durch Vorschriften, sondern durch Haltung, Beteiligung, Transparenz und Gestaltung. Die fünf vorgestellten Hebel zeigen, wie Betriebe Hygiene vom Pflichtprogramm zur Selbstverständlichkeit entwickeln können – mit einfachen, aber wirkungsvollen Veränderungen.

Wer diese Perspektive einnimmt, schafft nicht nur sichere Produkte, sondern auch Vertrauen – bei Kunden, Behörden, Partnern und dem eigenen Team. Und genau dieses Vertrauen ist das Fundament jeder erfolgreichen Lebensmittelkette.

Hygieneberatung und Schulungen neu denken

Wenn Ihr Betrieb nicht nur regelkonform, sondern zukunftssicher aufstellt werden soll, lohnt sich der Blick über den Tellerrand. Unsere erfahrene BeraterInnen und TrainerInnen helfen wir dabei, Hygiene in der Unternehmenskultur zu verankern – praxisnah, wirksam und verständlich für alle im Team.

Möchtest Sie mehr darüber erfahren, wie Hygiene in deinem Betrieb zum echten Erfolgsfaktor wird?

Dann komm Sie gerne auf uns zu – für ein unverbindliches Erstgespräch oder eine Bedarfsanalyse direkt bei dir vor Ort.

Ältere Beiträge

27.01.2026

PFAS in Lebensmittel – kontaktmaterialien Beschränkung am 2026

16.12.2025

RASFF 2026: Top-Risiken – und was das fürs HACCP im Unternehmen bedeutet

19.11.2025

Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung – Wie pflanzliche Ernährungskonzepte Qualität, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit stärken

11.11.2025

Menü- und Verfahrenserfolg durch Lean-Methoden in der Gemeinschaftsverpflegung

22.10.2025